Du déchet à la ressource : repenser les flux industriels avec le métabolisme territorial

Le métabolisme territorial : comprendre les dynamiques industrielles locales

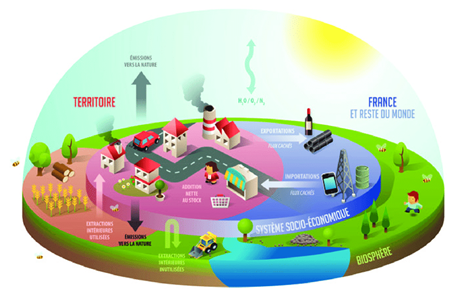

Le métabolisme territorial, concept clé en écologie industrielle et territoriale (EIT) désigne l’ensemble des flux de matières, d’énergie, d’eau, de déchets et d’informations qui traversent un territoire. Cette approche s’inspire du métabolisme des êtres vivants : pour assurer leurs fonctions vitales, ils puisent des matières et de l’énergie, les transforment, puis les restituent sous une autre forme[1]. Elle permet d’analyser un territoire comme un système complexe, dans lequel les entreprises, les infrastructures, les institutions et les habitants interagissent en permanence. Dans les zones très industrialisées, elle aide à mieux comprendre les impacts environnementaux liés à la production et à anticiper des stratégies de transition plus durables.

[1] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/metabolisme

Diagnostiquer les flux industriels pour agir efficacement

Appliqué au contexte industriel, le métabolisme territorial consiste à cartographier et quantifier les flux entrants (matières premières, énergie, eau) et sortants (émissions, déchets, rejets thermiques) des entreprises, afin d’identifier les points de pression environnementale. Par exemple, dans la Vallée de la Chimie près de Lyon, le diagnostic carbone mené en 2020 a mis en évidence l’empreinte majeure de cette plateforme industrielle, à l’origine de 26 % des émissions de CO₂ de la Métropole de Lyon, avec 98 % de ces émissions liées aux procédés industriels[1]. Ce constat incite à réorganiser les chaînes d’approvisionnement et à développer des projets pour réduire cet impact (installations solaires, valorisation énergétique, réseaux de chaleur, etc.). Ces diagnostics servent de base pour développer des politiques d’écologie industrielle et territoriale.

[1] https://lyonvalleedelachimie.fr/app/uploads/2023/10/LVDC_Communique-Trajectoire-Carbone_30032021.pdf

Favoriser l’écologie industrielle et territoriale

Le métabolisme territorial encourage une logique de bouclage des flux, en favorisant les synergies entre entreprises : les déchets ou rejets d’une activité deviennent les ressources d’une autre. C’est le principe de l’écologie industrielle, déjà expérimenté à grande échelle à Kalundborg, au Danemark[1]. Des acteurs divers – une centrale électrique, une raffinerie, une usine de gypse, une brasserie – échangent vapeur, chaleur, eau et sous-produits. Ces échanges industriels sont une illustration concrète du métabolisme territorial, où la boucle des flux est bouclée au sein d’un système local. En France, des zones comme le port de Dunkerque ou le bassin industriel de Fos-sur-Mer développent des démarches similaires pour limiter les pertes, mutualiser les infrastructures et améliorer l’efficacité énergétique du tissu productif.

Réduire l’empreinte carbone et relocaliser les ressources

Cette approche aide aussi à identifier les vulnérabilités d’un territoire face à la mondialisation des flux. En périodes de crise, de nombreuses zones industrielles ont souffert de leur dépendance à des chaînes d’approvisionnement longues. En analysant leur métabolisme, certaines collectivités ont lancé des projets de relocalisation d’activités (recyclage de plastiques, valorisation de biomasse, production d’énergie locale) pour réduire l’empreinte carbone et accroître la résilience. La région Hauts-de-France soutient par exemple la relocalisation de la filière recyclage plastique pour réduire la dépendance aux importations et limiter les impacts environnementaux liés au transport[1]. Ce type de démarche vise également à renforcer la sécurité d’approvisionnement locale, en assurant une continuité des ressources essentielles face aux aléas internationaux.

[1] https://www.hautsdefrance.fr/economie-circulaire/

Aménager les territoires en fonction de leurs flux

Le métabolisme territorial influence aussi l’aménagement du territoire, notamment à travers la planification des zones d’activités économiques. En connaissant les flux existants et les potentiels de récupération, les acteurs publics peuvent mieux organiser les espaces industriels, implanter des plateformes logistiques plus sobres ou mutualiser les réseaux (eau, vapeur, transport) et ainsi réduire les impacts environnementaux tout en renforçant la synergie entre entreprises et infrastructures.

Une gouvernance industrielle et territoriale à construire collectivement

Mettre en place une politique fondée sur le métabolisme territorial implique une gouvernance collaborative, réunissant collectivités, industriels, chercheurs, citoyens et parties prenantes. Cette démarche combine des savoirs techniques (bilan matière, analyse de cycle de vie – ACV, système d’information géographique – SIG) et besoins sociaux et économiques du territoire. Des outils comme les observatoires territoriaux des flux, les bilans carbone collectifs ou les cartes des synergies industrielles permettent d’alimenter cette réflexion. En somme, le métabolisme territorial devient une boussole pour accompagner la transition des territoires industriels vers des modèles circulaires, résilients et durables.

Plus d'actualités Actualités